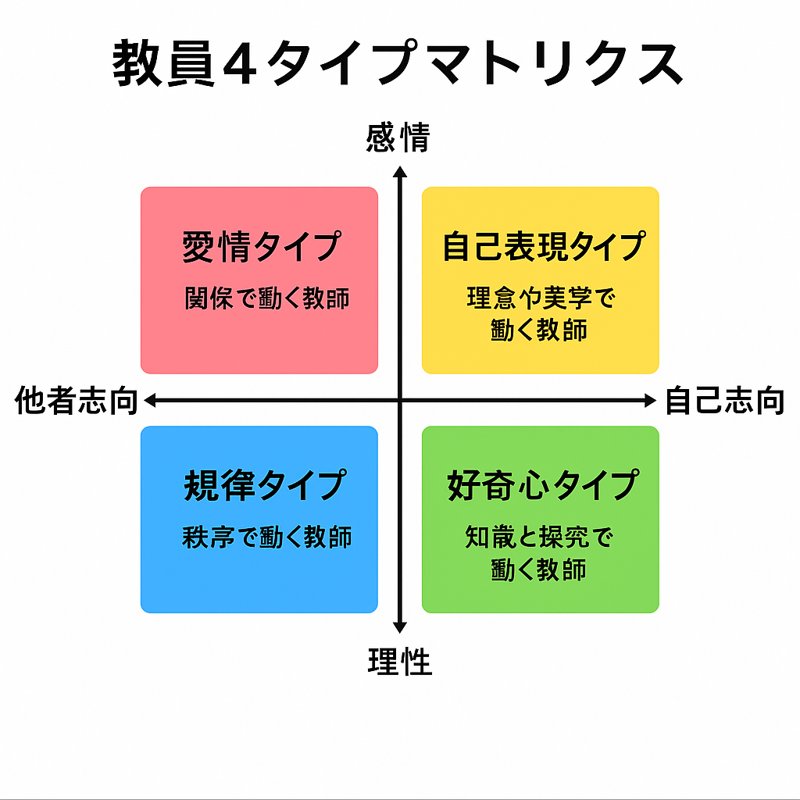

何年か学校現場で働いてきましたが、教員のタイプは

愛情型

好奇心型

規律型

自己表現型

の4タイプに分けられると思っています。これは性格や得意分野というより、「生きるうえで何を優先するか」という価値観の違いに近いと思います。

だから根本的には変わるものではありません。大事なのは、他の部屋に移ることではなく、自分の良さが生きる場所で働くこと。そして、自分の特性を理解して“活かし方”を学ぶことだと感じています。

❤️ 愛情タイプ ― 関係で動く教師

このタイプは、とにかく人を大切にします。

生徒の小さな変化にすぐ気づき、困っている子を放っておけない。

学校という「人間関係の場」で、安心や信頼をつくり出す存在です。

生徒から親しみを持たれやすく、頼られる先生が多い。

一方で、自分で何もかも抱え込み、いっぱいいっぱいになってしまうこともあります。

**「あえて責任を託す」**という優しさを覚えると、よりよい関係が築けるはずです。

自分の健康を第一にしながら働いてほしいタイプ。

英語や国語の若い先生、小学校の先生に多い印象です。

💙 規律タイプ ― 秩序で動く教師

組織の中でルールや方針を守ることに安心感を持つタイプ。

「みんなが気持ちよく学べるように整える」という意識で動きます。

生活指導や部活動など、学校運営の安定を支える要。

ただ、秩序を守ることが目的化してしまう危うさもあります。

生徒の成長という「目的」と、秩序を保つという「手段」が入れ替わってしまうと、本来の教育の意義が薄れてしまう。

体育会系な先生に多く見られるタイプです。

💚 好奇心タイプ ― 探究で動く教師

物事を論理的に考え、「なぜ?」を追い続けるタイプ。

教科指導や進路指導で力を発揮し、知識やデータに強い。

授業の改善や教材研究など、知的な探究心に支えられています。

ただ、組織全体をよくしようという意識はやや薄く、個の探究に集中しがち。

良くも悪くも組織愛が少ないタイプです。

進学校や理数系の教員に多く、学問を教えることそのものに喜びを感じる人たちです。

💛 自己表現タイプ ― 理念や美学で動く教師

自分の中で「こうありたい」という理想を追い求めるタイプ。

教育を仕事ではなく、生き方の延長線上に置いています。

独自の価値観を持ち、授業にも個性や哲学がにじみ出るタイプです。

その生き方そのものが生徒に影響を与え、

「こういう大人になりたい」と思わせることも多い。

ただ、理想が高い分、現実とのギャップに苦しみやすい傾向もあります。

美術や音楽などの芸術系教科の先生に多く見られます。

4タイプのマトリクスを2軸で分けるとしたら、感情か理性か、他者志向か自己志向かという軸を設定できると思います。

教員は他者志向である、愛情タイプや規律タイプが多いような気がします。もちろんどの先生にも愛情はあると思いますが、自身の行動の指針としての優先順位の話ですから、そうなると愛情よりも大きいものはあると思います。

たぶん自分は好奇心タイプで、いろんな人と関わっていく究極の目的は知ることにあると思っています。こんな人がいるのか、こんな仕組みがあるのか、そういう好奇心を満たすためにいい職業だと思っています。

自己表現タイプはもっとレア。だいたい芸術系の先生。僕がいた学校では、先生たちの内訳として愛情3.5割、規律3.5割、好奇心2割、自己表現1割ぐらいだと思っています。

生徒受けのいいのが愛情 上司からの評価がいいのは規律

1人で楽しそうなのが好奇心や自己表現な気もしますが、自分はもっと好奇心や自己表現の先生が増え、全タイプが同じぐらいになったら面白いなあと思います。この分類の面白いところは、相互補完が成立する点です。「愛情タイプが関係を築き、規律タイプが秩序を保ち、好奇心タイプが知を更新し、自己表現タイプが理念を示す。」

学校は本来、この4つが揃って初めて健全に機能するのかもしれません。

愛情タイプ 関係で動く教師

規律タイプ 秩序で動く教師

好奇心タイプ 知識と探究で動く教師

自己表現タイプ 理念や美学で動く教師

最近、中高生のあいだでも「MBTI診断」が流行しています。あれはもともと心理学者ユングの性格類型論がもとになっていて、人の思考や判断の“傾向”を分類するツールです。

ただ、僕はあまり好きではありません。というのも——人の「思考の癖」や「立ち回り方」は、状況によっていくらでも変わるからです。

職場ではこういう立場を取る。家庭ではこう振る舞う。ある知識を得たら、別の視点で物事を見るようになる。

そんなふうに、人の“思考の型”は環境と経験でいくらでも変化する。つまりMBTIが扱っているのは、あくまでその時点での思考パターンであって、人間としての普遍的な軸ではないように感じるんです。あんまり意味はないのかなって思ってしまいます。

それに対して、僕が意識している分類はもう少し根源的なもの。人間が生きていく上で、何を優先するかという“生き方の軸”の話です。

愛情で動くのか。秩序を重んじるのか。理想を追い求めるのか。知を探求するのか。これは環境が変わっても、立場が変わっても、根底では変わらない“性(さが)”のようなものだと思っています。言い換えれば、「どんなふうに生きるのが自分らしいか」という存在の方向性

この考え方のベースになっているのは、岡田斗司夫さんの著書『人生の法則』です。彼の言葉を借りるなら、人間は「法則・指令・理想・注目」の4つの価値観で動く。つまり、人が何を軸にして幸福を感じるかで人生の方向が決まるという考え方です。

僕なりにそれを教育現場の文脈で置き換えたのが、この「愛情・規律・自己表現・好奇心」という4タイプの分類です。

思考の癖を知ることも大事ですが、それ以上に「何を優先して生きたいか」を知ることの方が、職業選択のうえでは大事になってくると思います。僕にホストなんて無理ですからね。その代わりに、人と仕組みをつなぐ仕事なら、いくらでもやっていける気がします。

愛情「○○さんが困ってるなら、私が残業してでもやります!」

規律「決まりは決まりだから」

好奇心「どうしてそうなるのか、もうちょっとデータ見せて」

自己表現「世間が何と言おうと、これが俺のやり方だ」

こんなイメージです。

Contact

Contact